天然ガスは環境に優しく経済的。今後は石油に並ぶ2大エネルギー源

エネルギーが変わる原油・石炭から天然ガスへ

1990年頃からアメリカをはじめとする国々では、シェールガスが注目されるようになりました。しかし、当時は技術的に天然ガスを抽出することが困難だったため、普及どころか採掘さえままならない状態でしたお。

それが2000年代に入り、水圧砕法(スイアツサイホウ)や水平坑井(スイヘイコウセイ)の掘削技術によって、採取する技術が確立した結果、シェールガス革命(シェールガスブーム)が起きました。

シェールガスとは、泥が水中に堆積(タイセキ)してできた頁岩(ケツガン)層から採取される天然ガスです。

天然ガスは「環境に優しく経済的で、可採年数(=残容量を時間で表したもの)の見込みが長い」など、石油や石炭に比べ、魅力的な点がたくさんあります。

日本では、海外に比べてあまり利用されていないエネルギー源でしたが、東日本大震災後にその状況が一変しました。

脱原発の流れを背景に、発電用燃料として天然ガスの需要が急増しています。天然ガスの需要は日本だけでなく世界中で高まり、2035年頃は石油と並ぶ2大エネルギー源になると予想されています。

カーボンニュートラルを目指す

2020年10月、日本政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。

カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを意味します。

「排出を全体としてゼロにする」というのは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、植林や森林管理などによる「吸収量」 を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味しています。

なぜカーボンニュートラルを目指す?

カーボンニュートラルが急がれるのは、化石燃料の消費量が増え、大気中の温室効果ガス濃度が上昇し、気候変動が進んでいるためです。

世界の平均気温が2017年時点で、工業化以前(1850~1900年)と比べて、約1℃上昇しました。このままの状況が続けば、更なる気温上昇が起こります。

近年の海面水位の変化や洪水、干ばつ、記録的豪雨や猛暑も気候変動(=気温の上昇)の影響とみられており、さらなる甚大な自然災害、感染症などによる健康被害などが発生する可能性が高いと考えられています。

今のままでは絶対に実現不可能

カーボンニュートラルを掲げている日本が、今世界からどう見られているかがわかるニュースが流れてきました。

2021年国際環境NGO「気候行動ネットワーク」が、気候変動対策に消極的だと判断した国に贈られる「化石賞」に日本が選ばれました。これは本当に恥ずかしいことです。

世界の電力部門のCO2排出の7割を占め、温暖化の最大原因となっている石炭火力に32%を依存し、2030年でもなお19%を維持するエネルギー政策が「受賞理由」です。

日本が気候変動に取り組み、国として掲げている「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」を達成し、国際的な信頼を得るためには、社会システム全体が変わらなければ実現することができません。

政府が中心となってかじ取りを行い、地域や企業、一人ひとりが生活や消費のあり方を変えていく必要があります。

【国産資源】天然ガス田を島根県沖で採掘!

参照元:http://doda.jp/engineer/mono/guide/002/004.html

天然ガスの黄金時代到来

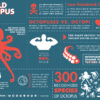

CO2排出量

同じ熱量のエネルギーを得るために排出されるCO2の量を比較。石炭、石油に比べて、天然ガスはクリーンなエネルギー源であることが分かる。

- 石炭:100

- 石油:80

- 天然ガス:57

1バレル当たりの価格

各エネルギーの現行価格を石油バレルに換算して比較すると、天然ガスはコスト面で石炭にやや劣るものの、原油よりも圧倒的に有利。

- 原油:1バレル/約90ドル

- 天然ガス(生ガス):1バレル/約30ドル弱

- 石炭/約30ドル弱

可採年数

在来型の資源だけで比較しても、天然ガスの可採年数は石油よりも有利。シェールガスなどの「非在来型資源」を含めると、天然ガスの可採年数はさらに大きく伸びる。

- 非在来型:44年

- 非在来型:59年

- 石炭:143年

世界の発電燃料需要の見通し

2035年には、石油と並ぶ2大エネルギーに!!

震災前後の日本の電源構成

<2010年10月の電源構成>

- 原子力

- LNG火力

- 石炭

- 水力

- 石油

<2012年12月の電源構成>

- LNG火力

- 石炭

- 石油

- 水力

- 原子力

天然ガスを起点とした産業の広がり

<天然ガス由来の石油化学品>

化学繊維やレジ袋、洗剤容器など、石油化学製品の原料となるエチレンの大半は、従来、石油を原料として製造されてきた。しかし、シェールガス革命を機に、天然ガスからエチレンを合成し、化学品を作り出すプラントの計画が増えている。

<工場・家庭などコージェネ>

コージェネレーションシステムは天然ガスを燃料として電気と熱。動力などを同時に生み出すシステム。工場での発電・冷暖房用途が主だが、省エネルギー・省コスト意識の高まりを背景に、一般家庭への導入も進んでいる。

<肥料の原料>

窒素系肥料は化学肥料全体の6割を占めており、さらにその約6割が尿素系肥料。東洋エンジニアリング株式会社は尿素合成プロセスのライセンサーとして、海外で多数の肥料プラント建設を手掛けてきた。

<常温量通可能な液体燃料>

GTL(Gas to liquids)技術によって生み出された液体燃料はLNG(液化天然ガス)とは違い、常温・常圧での流通が可能。経由・灯油の代替品として利用できるクリーン燃料として、今後、利用の増大が見込まれている。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません