世界のうまい漬物29種類。日本代表には沢庵と梅干しが選出

世界中の漬物

漬物は昔から、「大切な食材を保存する方法」として日本だけでなく、世界中で重宝され続けています。また風味や旨味を高める特徴を持ち、今もなお私たちの生活に欠かすことができない調理法の一つです。

日本には梅干しや沢庵、一夜漬けなど非常にたくさんの漬物がありますが、世界に目を向けると、世界にも本当にたくさんの漬物の種類があります。

漬け物は、その国の文化や知恵が蓄えられている食品の一つです。海外へ行くことがある際は、ぜひその国の文化や知恵に触れるつもりで、伝統食品である漬物をぜひ食べてみてください。

中国の漬物

中国は、日本に負けないぐらいの漬物大国です。

塩漬け「鹹菜(シェンーツァイ)」や醤油漬け「醤菜(ジャンツァイ)」、甘酢漬け「糖醋漬菜「タンツゥージーサァイ)」、乳酸発酵漬け「酸菜(シュアンツァイ)」と種類も豊富です。

中でもカラシナの肥大した根瘤部を一度干してから塩と香辛料で漬け込んだ「搾菜(ザーツァイ)」は世界的に有名で、日本でも人気です。

韓国の漬物

キムチ以外にも味噌などの調味物に漬けた「チャガチ」、塩をたくさん使った塩漬け野菜の「チャンヂ」、浅漬けの「コッチョリ」があります。

とは言え、韓国の食文化の中心はキムチで、その種類は数十種類もあります。

その特徴は野菜を漬ける際、唐辛子やニンニク、果物、アミ(甲殻類の節足動物)、イカ、小魚など多くの材料と一緒に漬け込んで乳酸発酵させている点です。

一口にキムチと言っても、具材の種類や発酵時間を調節することで、一つひとつ特徴のある独特の深い風味を醸し出しています。

ミャンマーの漬物

ミャンマーは、東南アジアNo.1の漬け物王国です。

青いマンゴーを細く切り、米のとぎ汁と薄塩で漬け乳酸発酵させた「レイエチェ」、モヤシを同じ方法で作る「ペーピンパウチェ」、タケノコを塩漬けにした「ミエチェ」などがあります。

ミャンマーで最も有名な漬け物は、食べるお茶「ラペソー」です。ミャンマーの言葉で「お茶」を「ラペ」と呼びますが、「ラペソー」とは「湿ったお茶」という意味です。

ラペソーはミャンマーの伝統的な漬物でピーナッツなどの豆や揚げニンニク、干エビやゴマなどと混ぜてお茶うけとして食べたり、他の野菜と混ぜてサラダにしたり、ごはんのおかずにして食べたりと、国民食として愛されています。

ラペソーと他の具材を合わせて一緒にしたものは「ラペットー」と呼ばれています。

ヨーロッパの漬物

ヨーロッパの漬物は、「ピクルス」や「サワークラフト」が有名です。

英語で漬け物のことを「ピクルス」と言うように、ヨーロッパの漬け物で最も有名なのは「ピクルス」です。

ピクルスは、発酵(主に乳酸発酵)によってつくるものと、発酵させず酢やワインのように保存性のある液に漬けたものの2種類があります。発酵させたものの特徴は、漬け汁にさまざまな香辛料を使うことができる点です。

サワークラフトはドイツ語で「すっぱいキャベツ」という意味で、その呼び名通りの酸味の効いた味の漬物です。サワークラフトがすっぱい理由は、酢を使って漬けているからではありません。

キャベツを千切りにして塩漬けし、その漬けている間に乳酸菌が増えてくことで、徐々に酸っぱくなっていきます。

サワークラフトには乳酸菌が含まれているので、腸内の善玉菌増やし、悪玉菌を減らして腸内環境を改善してくれるので、便秘や下痢の症状が改善されやすくなります。

また乳酸菌を継続して取り続けることにより免疫力が持続するため、インフルエンザなどのウイルス予防に役立ちます。

✅ 漬物(つけもの)のトリビア

世界最古の保存食の一つ

→ 漬物の起源は紀元前2000年頃のメソポタミアとも言われており、日本にも弥生時代から存在していた可能性があります。

「香の物(こうのもの)」という別名の意味

→ 平安時代の宮中で「臭いを楽しむ食べ物」として“香の物”と呼ばれるようになり、現代でも旅館などで使われます。

日本人の腸内環境を支えてきた立役者

→ 発酵タイプの漬物(ぬか漬け・すぐき・野沢菜など)には乳酸菌が豊富で、善玉菌を増やす効果があるとされています。

「漬物石」は重さが命

→ 昔は家に10kg以上の漬物石が普通にあった。近年はプラスチックや水袋で代用されることも。

奈良漬は酒粕で二度漬け三度漬けする“手間かけグルメ”

→ 完成に1年近くかかるものもあり、酒の香りが大人向けで人気。

「きゅうりのキューちゃん」は戦後のヒット商品

→ 東海漬物が1962年に発売。語感の良さとパリパリ食感で一躍定番に。

漬物専用冷蔵庫が存在する

→ 発酵具合を一定に保つため、一定温度と湿度を保つ「ぬか床冷蔵庫」が製造されている。

外国人観光客に意外と人気

→ 最近では“Japanese Pickles”として土産物や料理教室で注目されており、インスタ映えするカラフルな漬物も登場。

「漬物グランプリ」がある

→ 全国漬物協同組合連合会が開催しており、新しいアイデア漬物や地元特産を使った創作漬物が競われる。

漬け物作りに初挑戦!「漬けよか菜」

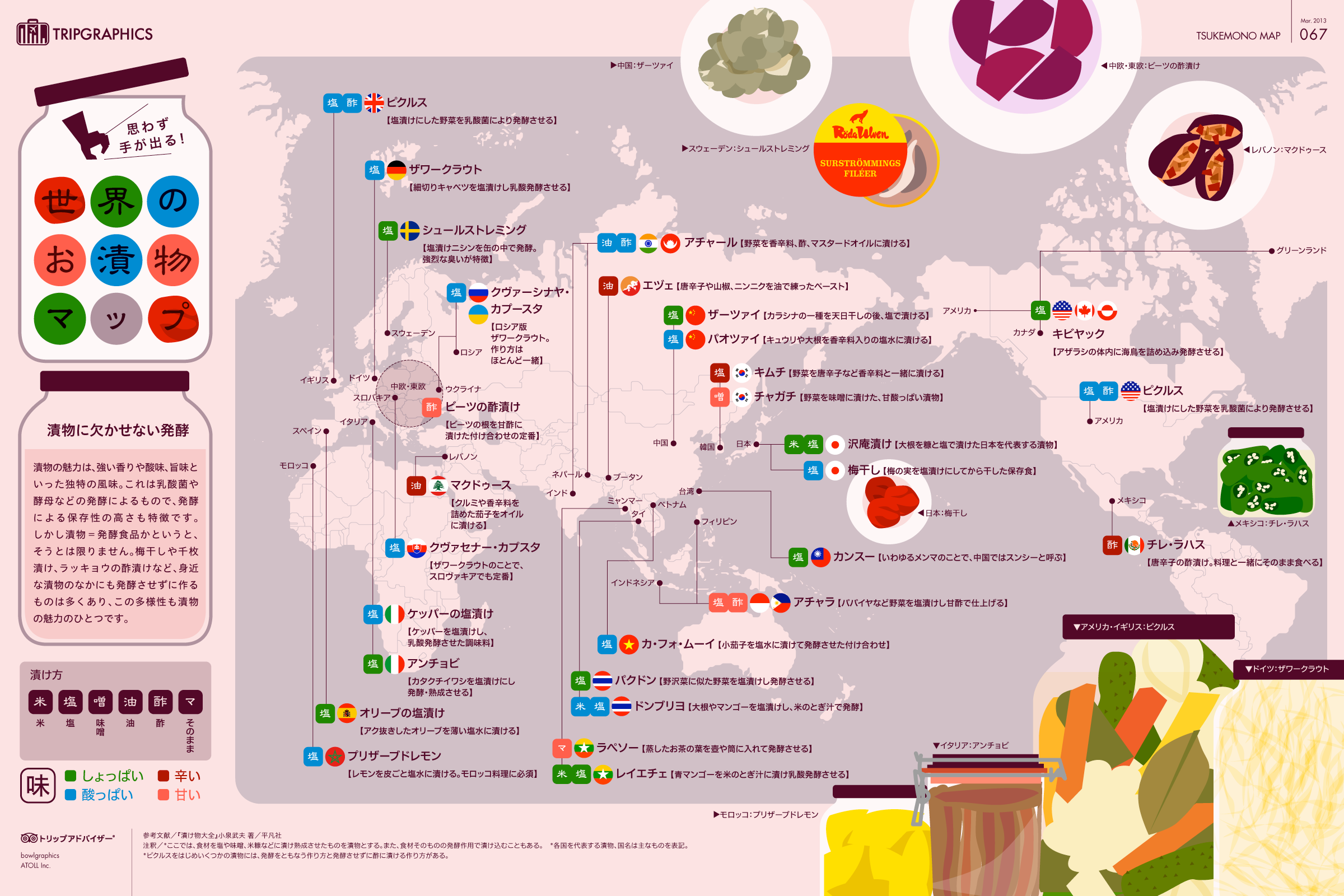

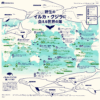

思わず手が出る!世界のお漬物マップ

インフォグラフィックから読み解く

インフォグラフィックはクリックすると拡大できます

参照元:http://tg.tripadvisor.jp/tsukemono/

漬物に欠かせない発酵

漬物の魅力は、強い香りや酸味、旨味といった独特の風味。これは乳酸菌や酵母などの発酵によるもので、発酵による保存性の高さも特徴です。しかし漬物=発酵食品かというと、そうとは限りません。

梅干しや千枚漬け、ラッキョウの酢漬けなど、身近な漬物のなかにも発酵させずに作るものは多くあり、この多様性も漬物の魅力のひとつです。

世界のお漬物の紹介

イギリス:ピクルス

特徴:塩漬けにした野菜を乳酸菌により発酵させる。

ドイツ:ザワークラウト

特徴:細切りキャベツを塩漬けし乳酸発酵させる。

スウェーデン:シュールストレミング

特徴:塩漬けニシンを缶の中で発酵。強烈なにおいが特徴。

ロシア、ウクライナ:クヴァーシナヤ・カプースタ

特徴:ロシア版ザワークラウト。作り方はほとんどドイツと一緒。

中欧、東欧:ビーツの酢漬け

特徴:ビーツの根を甘酢に漬けた付け合せの定番。

レバノン:マクドゥース

特徴:クルミや香辛料を詰めたナスをオイルに漬ける。

スロバキア:クヴァセナー・カプスタ

特徴:ザワークラウトのことで、スロヴァキアでも定番。

イタリア:ケッパーの塩漬け

特徴:ケッパーを塩漬けし、乳酸発酵させた調味料。

イタリア:アンチョビ

特徴:カタクチイワシを塩漬けにし発酵・熟成させる。

スペイン:オリーブの塩漬け

特徴:アク抜きしたオリーブを薄い塩水に漬ける。

モロッコ:ブリザーブドレモン

特徴:レモンを皮ごと塩水に漬ける。モロッコ料理に必須。

インド、ネパール:アチャール

特徴:野菜を香辛料、酢、マスタードオイルに漬ける。

ブータン:エヅェ

特徴:唐辛子や山椒、ニンニクを油で練ったペースト。

中国:ザーツァイ

特徴:カラシナの一種を天日干しの後、塩で漬ける。

中国:パオツァイ

特徴:キュウリや大根を香辛料入りの塩水に漬ける。

韓国:キムチ

特徴:野菜を唐辛子など香辛料と一緒に漬ける。

韓国:チャガチ

特徴:野菜を味噌に漬けた、甘酸っぱい漬物。

日本:沢庵漬け

特徴:大根を糠と塩で漬けた日本を代表する漬物。

日本:梅干し

特徴:梅の実を塩漬けにしてから干した保存食。

台湾:カンスー

特徴:いわゆるメンマのことで、中国ではスンシーと呼ぶ。

フィリピン、インドネシア:アチャラ

特徴:パパイヤなど野菜を塩漬けし甘酢で仕上げる。

ベトナム:カ・フォ・ムーイ

特徴:小茄子を塩水に漬けて発酵させた付け合せ。

タイ:パクドン

特徴:野沢菜に似た野菜を塩漬けし発酵させる。

タイ:ドンブリヨ

特徴:大根やマンゴーを塩漬けし、米のとぎ汁で発酵。

ミャンマー:ラペソー

特徴:蒸したお茶の葉を壺や筒に入れて発酵させる。

ミャンマー:レイエチェ

特徴:青マンゴーを米のとぎ汁に漬け乳酸発酵させる。

アメリカ、カナダ、グリーンランド:キビヤック

特徴:アザラシの体内に海鳥を詰め込み発酵させる。

アメリカ:ピクルス

特徴:塩漬けにした野菜を乳酸発酵させる。

メキシコ:チレ・ラハス

特徴:唐辛子の酢漬け。料理と一緒にそのまま食べる。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません