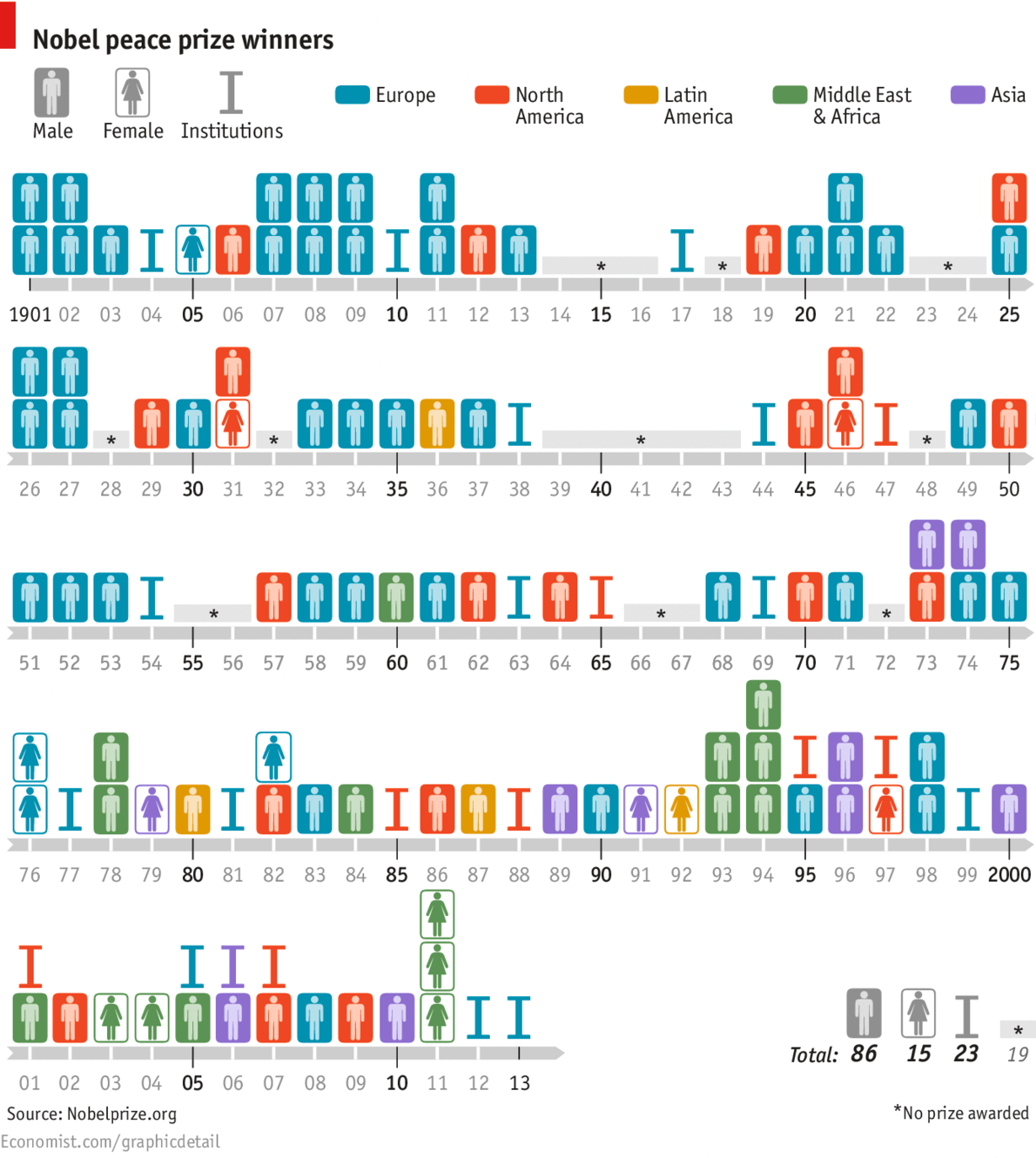

歴代ノーベル平和賞。女性とアジア人が活躍

ノーベル平和賞の受賞者がヨーロッパ人に多い理由

ノーベル平和賞は、国際的な平和への顕著な貢献をした個人または組織に授与される世界的に権威ある賞です。1901年から始まったノーベル平和賞ですが、同賞の歴代受賞者数を大陸別に見ると、ヨーロッパが断トツです。

ヨーロッパでは男性受賞者が45人、女性受賞者が4人、施設・機関・制度で4回受賞しています。ノーベル平和賞受賞率で見ると50%以上です。なぜヨーロッパでは、ノーベル平和賞受賞者が多いのでしょうか。

ヨーロッパは狭い土地で、各国が非常に多くの戦争を経験してきました。その戦争の頻度は戦争のなかった時期を探すのが大変なほど頻繁に起きてきました。そして、その戦争が終わるたびに、科学や経済が躍進を遂げてきした。

必要は発明の母といいますが、戦争という究極の実務の中で論理的な思考が鍛えられ、また科学が飛躍的に発達する契機になったのではないでしょうか。

このような状況は東洋の場合も存在しましたが、永い平和の時期もありました。歴史の中で中国皇帝は、「中華は欲しいものが全て揃っておりこれ以上なにを望むのか」と公言したほど平和な状態だったのでしょう。

平和ボケとは言わないまでも、刺激のないルーチンの生活は論理的思考は止まり、科学の発展は停止するのではないでしょうか。ヨーロッパと東洋は、これまでこの差が大きくあった影響なのかもしれません。

アジアや南アメリカでは上記の影響もあり、まだ受賞歴が少ないようです。これからの100年の活躍を期待したいです。また日本人では1974年に非核三原則の制定が評価されて、佐藤栄作が同賞を受賞しました。

ノーベル平和賞の5つの傾向(国以外の比較)

国家指導者や政治家

多くの場合、ノーベル平和賞は国家指導者や政治家に授与されます。彼らは平和的な外交努力や国際的な協力によって対立や紛争を解決し、平和を促進するための重要な役割を果たしてきました。

例えば、ネルソン・マンデラやバラク・オバマなどが挙げられます。

国際協力や交渉への貢献

平和賞は、国際的な協力や交渉における重要な貢献を評価する傾向があります。

例えば、アウンサンスーチーや国際連合など、平和への取り組みにおいて重要な役割を果たした組織や個人が受賞しています。

紛争解決や人権促進

ノーベル平和賞は、紛争解決や人権の促進に貢献した個人や組織にも与えられます。

例えば、マララ・ユスフザイは教育の普及と女性の権利擁護に対する彼女の勇気ある闘いが評価され、受賞しました。

非暴力的な手段の使用

平和的な手段や非暴力的なアプローチを使用して紛争を解決しようとした個人や組織も、ノーベル平和賞の受賞対象となることがあります。

マハトマ・ガンディーやマーティン・ルーサー・キング・ジュニアなどは、非暴力運動の指導者として評価されました。

長期的な影響

平和賞は、持続的で長期的な平和への貢献を評価する傾向があります。受賞者は、世界的な平和と協力の推進に対して継続的な努力を行ったことが重視されます。

ノーベル平和賞の知られていない5つのトリビア

1. 平和賞だけ授与する場所が「ノルウェー」

- ノーベル賞は一般的にスウェーデンで授与されますが、平和賞だけはノルウェーのオスロで授賞式が行われます。

- これは、アルフレッド・ノーベルが遺言で「平和賞の選考をノルウェー議会に委ねる」と指示したため。

- 当時(1895年)、ノルウェーはスウェーデンと連合を組んでいましたが、ノーベルがノルウェーを選んだ理由は明確には分かっていません。一説には、ノルウェーがスウェーデンよりも国際的に中立的だったからともいわれています。

2. ガンジーは受賞していない

- 非暴力運動で知られるマハトマ・ガンジーはノーベル平和賞に5回ノミネートされましたが、結局受賞していません。

- ノーベル委員会自身も後年「ガンジーに授与しなかったのは最大の過ちの一つ」と述べています。

- 彼が亡くなった1948年、委員会は該当者なしとし、「この賞はガンジーに相当する」と暗に認めたとも言われます。

3. 平和賞受賞者の中での「拒否者」

- フランスの外交官・政治家ル・ドゥク・トは、1973年にベトナム戦争終結に尽力した功績で受賞しましたが、受賞を辞退しました。

- 彼は「ベトナムでまだ平和が達成されていない」として辞退しました。一方で、共同受賞者のヘンリー・キッシンジャー(米国)は受け入れています。

4. 受賞者の中には「団体」も多い

- 平和賞は個人だけでなく、団体にも贈られることがあります。

- 例:国際連合(UN)、赤十字国際委員会(ICRC)、国境なき医師団、気候変動に取り組むIPCC(気候変動に関する政府間パネル)など。

- 赤十字国際委員会は特に史上最多の3回も受賞しています(1917年、1944年、1963年)。

5. 「受賞後に戦争を起こした人」もいる

- 平和賞受賞者がその後、戦争や暴力に関与した例もあります。

- 例:アメリカの第26代大統領セオドア・ルーズベルトは1906年に日露戦争の調停役として受賞しましたが、その後も積極的な軍事政策を行いました。

- また、アウン・サン・スー・チー(1991年受賞)はミャンマーでの少数民族ロヒンギャ問題で批判を浴びています。

ノーベル平和賞受賞スピーチ:マララ

歴代ノーベル平和賞受賞者の傾向

インフォグラフィックから読み解く

インフォグラフィックはクリックすると拡大できます

参照元:http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2013/12/daily-chart-10

大陸別ノーベル平和賞受賞ランキング

ヨーロッパ大陸

- 男性:45人

- 女性:4人

- 施設・機関・制度:14

北アメリカ大陸

- 男性:9人

- 女性:3人

- 施設・機関・制度:8回

南アメリカ大陸

- 男性:3人

- 女性:1人

- 施設・機関・制度:0回

アフリカ大陸

- 男性:11人

- 女性:5人

- 施設・機関・制度:0貝

アジア大陸

- 男性:8人

- 女性:2人

- 施設・機関・制度:1回

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません