日本の保存食は先人の知恵が凝縮。北は北海道、南は沖縄まで

日本の保存食文化

日本の食文化は、北は北海道、南は沖縄までのびる国土や四季によって様々なものが作られてきました。

その中でも保存食は、気候や暮らしに影響するため、ユニークなものが多く、また先人たちの知恵と工夫が凝縮されています。今の時代はいつでも、どんなものでもを食べられますが、昔は違いました。

数ヶ月から数年にわたって保存し、腐敗しないように加工や処理がされた保存食は、冬季や乾季に長期間食糧確保が難しい地方や、遠洋航海や戦争などの特殊事情に対応するために発達してきました。保存食は、昔の人たちが生き残るために必要不可欠な手段だったんです。

そんな日本の代表的な保存食をご紹介していきます。

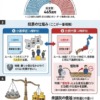

保存食と非常食の違い

「保存食とは非常食のこと?」と思われる方がいるかもしれませんが、両者の意味は違います。非常食は「災害時でも手軽に食べられる食品」、保存食は「長い間、備蓄や貯蔵できるように防腐加工した食品」です。

保存食とは?

「保存食」は、加工や処理を行い、長期間保存できるようした食品を指します。保存食には大きく分けると3種類の技法があり、もっとも古くから存在する方法は塩漬けです。

冒頭で説明したように保存食の歴史は古く、非常食が開発されるだいぶ前からあった食糧です。また「保存食」は「非常食」の一つとしても考えられるので、万が一の備蓄として保存しておくのもオススメです。

食品を加工する

塩やアルコール漬けにしたり、乾燥などの工程を加えて食品を保存する。同工程は、4つに分解することができます。

- 漬ける

- 乾燥

- 燻製

- 煮る

保存料を使う

保存料など食品添加物を加えて食品を保存する

容器に入れる

缶詰、瓶詰め、真空パックなどの容器による密閉で腐敗やカビを防いで食品を保存する

非常食とは?

非常食は、以下の3点を満たした食糧を指します。その名の通り、災害などの非常時などの有事に備えるための食糧です。

- 長期保存に耐える

- 調理に手がかからない

- 持ち運びに便利

- 栄養価が高く腹もちが良い

干し野菜 手作り保存食

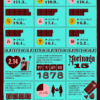

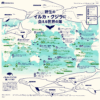

日本の保存食事情

インフォグラフィックから読み解く

インフォグラフィックはクリックすると拡大できます

参照元:http://r.gnavi.co.jp/g-interview/entry/201311hozon-ig.html

■北海道

元々アイヌノ人々が生活していた地のため、食文化のルーツにその知恵が根付く。

ルイペ:北海道

鮭を冷凍保存し、凍ったまま刺身のように食べる。シャクシャクとした独特の触感がある。

■東方地方

寒冷のため凍結乾燥させる保存方法が確立。野菜の収穫期間が短いため野菜の保存食が多い。

いぶりがっこ:秋田県

大根などを暖炉裏の上につるして燻製にしてから、ぬか漬けにする。燻製の香り豊かな漬物。

凍み豆腐:東方口方全般

豆腐を寒中の屋外に放置し、夜間凍結・日中に溶けることを繰り返すうちに乾物となる。

■関東地方

太平洋港を中心に漁業が盛んで、余った魚を保存食にするようになった。

くさやの干物:伊豆半島

鮮魚を発酵液に漬けこんで日干しする。独特の臭気は焼酎や日本酒に合うとされる。

■中部地方

南部は高温多湿で食品が腐りやすいため、発酵食品を利用した保存食が作られてきた。

ふぐの卵巣のぬか漬け:石川県

ふぐの卵巣をぬか漬けにする。

■近畿地方

関西周辺は特に古代日本の政治の拠点で、様々な地域から献上品として食品が集まった。

蘇(そ):大阪府

牛乳に形成される幕を集めて固めた、日本最古のチーズ。

奈良漬け:奈良県

白うりなどの野菜を塩漬けにし、酒かすに漬ける。酒かすの独特な風味が特徴。

■中国地方

雪の多い山陰地方では、海で取れた魚介類を乾物、塩漬けにすることで食材を保存してきた。

鯖寿司:岡山県

鯖を酢づにし押し寿司にしたもの。

トウガラシ味噌:鳥取県

みそにゴマと砂糖と唐辛子を加えたもの。江戸時代の大火依頼、勝見集落で復興のシンボルとして伝えられている。

■四国地方

瀬戸内海に面しており魚介類の保存食が多くみられる。

緋のかぶら漬け:愛媛県

赤色が鮮やかなかぶの酢漬け。パリッとして甘酸っぱい。

酒盗(しゅとう):高知県

魚の内臓を塩でつけたもの。「酒を盗んでも飲みたくなるほど酒に合う」ということから名付られた。

■九州地方

温暖な気候のため、香辛料の効いたものや酸味のある料理が好まれた。

味噌だご:宮崎県

もろみに柚子の皮、ごま、一味唐辛子を混ぜ、丸めたものを天日干したもの。ご飯の上にのせてお茶漬けにもあう。

■沖縄地方

温暖で野菜が年中栽培できるため、野菜の保存食はない。日本では珍しい豚の保存食がある。

スクガラス:沖縄県

アイゴの稚魚の塩漬け。非常に塩辛く、豆腐の上にのせておつまみにする。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません