雑煮の餅は東と西で形が違う?北海道と沖縄には雑煮がない

丸餅と角餅の歴史は江戸時代から始まった!?

私は関東圏で生まれて育ち、そのまま生活をし続けているので、雑煮の味は醬油ベース、その中の餅の形は角餅で育ってきました。しかし、結婚をして嫁の実家(兵庫県)でお雑煮を食べたとき、白味噌ベースの甘い味と丸い餅に驚きました。

雑煮の餅について調べてわかったことですが、実はお雑煮の中の丸餅と角餅は、東と西で餅の形が違います。そしてその境界線は、ある都道府県のあのエリアで分かれています。

その場所の境目は、戦国時代を終わりにさせるために西軍と東軍がぶつかり合った「関ケ原」です。戦国末期に徳川家康が天下分け目の決戦を制した場所は、食文化にさえもその影響を与えていたことに驚きです。

また関ケ原を境目にしているのは、雑煮の餅の形だけではなく味付けについても分かれています。

関ヶ原の東側では、汁の味付けは醤油のすまし仕立てで、西側では白味噌仕立てです。関東人の私には、西側の甘い感じの味噌の味付けの雑煮に、正直少し違和感がありました。

さらに雑煮について調べていくと、北海道と沖縄県ではお雑煮を食べる文化が昔はなかったことがわかりました。ウィキペディアによると、今でも沖縄県では正月にお雑煮を食べる文化なく、食べている家はごく一部とのことです。

関西と関東の雑煮の違い

関西と関東のお雑煮は、使われる食材や味付け、餅の形状に大きな違いがあります。これは地域の食文化や歴史が反映された結果です。

1. 餅の形状

- 関東

- **角餅(四角い餅)**を使うのが一般的。

- 餅は焼いてからお雑煮に入れることが多い。

- 角餅文化は、江戸時代に大量生産を目的として効率的に切り分けられる形状が普及したためとされています。

- 関西

- 丸餅を使うのが一般的。

- 餅は煮て柔らかくすることが多い。

- 丸餅文化は、「円満」を象徴する縁起の良い形として、関西を中心に根付いたとされています。

2. スープ(出汁)の違い

- 関東

- 醤油をベースとしたすまし汁が主流。

- 出汁は鰹節や昆布が中心。

- 味が濃いめで、江戸の「濃い味文化」が反映されています。

- 関西

- 白味噌をベースにした味噌仕立てが主流。

- 白味噌の甘みが特徴的で、関西特有の柔らかい味付け。

- 出汁は昆布やいりこ(煮干し)が中心。

3. 具材の違い

- 関東

- 鶏肉、かまぼこ、ほうれん草、大根、人参など、比較的シンプルな具材が多い。

- 長ネギが加わることも一般的。

- 関西

- 大根、人参、里芋、金時人参(赤い人参)など、根菜を多く使用することが多い。

- 味噌仕立てに合う具材として里芋や九条ネギを使うこともある。

4. 地域や家庭ごとのバリエーション

- 関東のバリエーション

- 千葉や埼玉など、東京以外の地域では、醤油ベースに加え地域独自の具材(小松菜など)が加わることもある。

- 関西のバリエーション

- 京都では、白味噌仕立てで丸餅が主流。具材には、里芋や京野菜が使われることが多い。

- 大阪では、白味噌の他にすまし汁を用いる家庭もある。

5. 縁起物としての文化の違い

- 関東

- お雑煮に焼き餅を使うことで香ばしさを出し、食感を楽しむ。

- 「角餅」は新しい文化を取り入れる江戸の流れを象徴。

- 関西

- 丸餅が「円満」「和合」を象徴している。

- 白味噌の甘さは新年の祝い事にふさわしい、穏やかな味わいを意味する。

まとめ

- 関東のお雑煮は、角餅+醤油ベースのすまし汁が特徴で、素材の風味を引き立てるシンプルな味

- 関西のお雑煮は、丸餅+白味噌ベースが特徴で、甘みのある優しい味わい

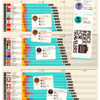

人生で一番美味しいお雑煮の作り方

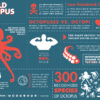

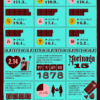

丸餅vs角餅 お雑煮天下分け目の戦い

インフォグラフィックから読み解く

インフォグラフィックはクリックすると拡大できます

参照元:http://shop.gnavi.co.jp/Mallgn/special/osechi/ig_ozouni.html

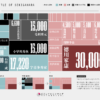

おおよそ岐阜県関ケ原を通るラインを境に東西に分けられる。天下分け目の戦いが繰り広げられた関ケ原は、食文化の東西の分かれ目でもあった。

分岐ライン:石川県金沢、岐阜県高山、岐阜県関ケ原、三重県四日市、和歌山県新宮

北海道・沖縄はもともとお雑煮を食べる文化が無く、本州からの移住者によって伝えられている。

丸餅文化

- ルーツは平安時代、公家たちが正月祝いに中国伝来のワンタンをもちに代えてあわびの汁で煮て食べていたものといわれている。

- 丸餅は「円満」という意味をもつ縁起ものである。

- 古風で、京都の文化を受けたと土地に広まった

角餅文化

- 京都から伝わった雑煮だが、江戸は人口が多かったため、手っ取り早く数が作れる角餅が使われた。江戸の文化を受けた土地に広がった。

- 東北地方は、寒冷と乾燥のため丸もちにするとヒビが入ってしまうため角餅にしたともいわれている。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません