暴走族はいつから始まった?そして未来の暴走族はどこへ

暴走族とは何か?

暴走族とは、道路における自動車やオートバイの運転に関して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、他人に迷惑を及ぼす行為を集団で行う者をいいます。基本的には、以下の2種類に分類されます。

違法競走型暴走族

違法競争型暴走族は一定区間における走行タイム等を競います。高速度で峠道を走行するローリング族、後輪を滑らせてカーブを走行するドリフト族、高速道路を高速度で周回する環状暴走族などがあります。

共同危険型暴走族

共同危険型暴走族は爆音を激しくとどろかせ、道路いっぱいに広がったり、蛇行運転や信号無視など、危険で迷惑な違反行為を繰り返しながら走行します。

創造力溢れすぎ、暴走族の最終形態

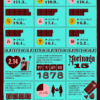

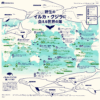

久々に面白いインフォグラフィックを見つけました(笑)。

暴走族(ヤンキー)がどのように進化してきて、そして最終的にはどんな風になるかを表したインフォグラフィック。暴走族の進化は、長い時間をかけて13形態に変化。

個人的にはやっぱり最後の形態がいいですね。何てたってライフセーバー振り回してますからね。

※最初の木馬に乗っているような、全身黒づくめの形態が、何を表しているのかわかりませんでした。誰かわかる人がいたら、SNSまたは メール よりご連絡いただけると大変うれしいです。

暴走族に関する面白いトリビア

1. 元々は「暴走族」ではなく「走り屋集団」だった

戦後の日本でオートバイが普及し始めた1950年代後半、若者たちがスピードを競う「走り屋チーム」が自然発生。それが次第に反社会的な集団化し、“暴走族”と呼ばれるようになりました。

2. 「暴走族」という言葉を作ったのは新聞記者

1960年代後半、新聞記事で「暴走行為をする若者たち」を「暴走族」と表現したのが始まり。メディアが生んだ造語なんです。

3. 一時期のピーク時、全国に4万人以上いた

1982年の警察庁統計では、全国に約4万2千人、チーム数で約800団体が存在。特に関東・九州エリアに多かったとされています。

4. “特攻服”の背中の文字にもルールがある

派手な刺繍はただの飾りではなく、チームの誇り・信念・仲間意識を示すものでした。たとえば「天下布武」や「夜露死苦(よろしく)」といった当て字文化もここから生まれました。

5. 元暴走族が社会で成功している例も多い

元族のリーダーが起業家、政治家、タレントになるケースも。リーダーシップや行動力を社会に転換できた例として注目されています。

6. 現在は「旧車會(きゅうしゃかい)」へと進化

2000年代以降、暴走行為は減り、「昭和のバイク文化を守る」ことを目的にした旧車會が増加。見た目は似ていますが、彼らは公道で暴走せず、イベント中心に活動しています。

7. 暴走族映画は一大ブームを作った

1970〜80年代の『ビー・バップ・ハイスクール』『クローズZERO』などが若者文化を刺激。バイクや学ランが“カッコいい象徴”として広まりました。

8. 現代の“暴走族”はSNSで集まる

今では深夜のバイク集会よりも、TikTokやX(旧Twitter)上での動画投稿が主流。デジタル時代の“見せる暴走族”に変化しています。

暴走族にクラクション鳴らしたら…

暴走族の過去、現在、未来

インフォグラフィックから読み解く

インフォグラフィックはクリックすると拡大できます

参照元:https://infogra.me/ja/infographics/10041

- 不明

- 紀元前:マンモスに乗った原始人

- 古代ローマ:ラクダに乗った剣闘士

- 江戸時代:白馬に乗った武士

- 中世:鎧を装備した馬に乗ったナイト

- 黒い馬に乗った忍者

- 馬に乗ったインディアン

- SRに変な乗り方をする日系人

- ハーレ―ダビッドソンに乗ったロン毛の外国人

- 改造されたバイクに特攻服を着てマスクをつけて乗る日本人

- 改造されたバイクに革ジャンを着て乗るモヒカン頭で乗る人

- SF映画に出てきそうな近未来的なバイクに乗る人

- 映画「トロン:レガシー」に出てくるバイクに全身ボディスーツ着て乗る人

- スター・ウォーズの乗物に全身黒ずくめの格好でサーベルを振り回して乗るダース・ベーダー

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません