桜の花言葉は種類によって違う。世界中の人を虜にする日本の桜

さくらの由来と花言葉

さくらは、海外でも英語でCherry blossomと訳さずに、そのまま「SAKURA:サクラ」と紹介されるほど日本を象徴する知名度の高い花。私たちはこの花を見ることで、春が来たとを実感します。

そんな桜に関する由来や花言葉、トリビアについてご紹介します。

花の名前の由来

さくらの由来は諸説ありますが、有力なものを紹介。

- 「咲く」に複数を意味する「ラ」を加えた

- 日本神話にある美しい娘「木花開耶姫(コノハナサクヤビメ)」の「サクヤ」が「サクラ」になった

- 春に里にやってくるサ(稲)の神が憑依するクラ(座)から用いられた

種類別桜の花言葉

- ソメイヨシノ:純潔、優れた美人

- シダレザクラ:優美、ごまかし

- ヤエザクラ:豊かな教養、善良な教育、しとやか

- ヤマザクラ:あなたに微笑む、上品、淡泊、美麗

- フユザクラ:冷静

- カンザクラ:気まぐれ

誰もが魅了される桜の魅力

以下の要素が組み合わさり、桜は多くの人々を魅了し続けています。桜の花を楽しむことは、自然の美しさと儚さを感じるだけでなく、文化や歴史にも触れる貴重な体験となります。

近年は円安などのインバウンド需要もあり、こういった体験を求める海外からの観光客が、桜の咲く3月になると多く訪れるようになりました。一人でも多くの人に日本の桜を見てもらいたいですね。

- 美しさと儚さ

桜の花は、その美しさと儚さで知られています。満開の桜の木は見事な景観を作り出し、その光景は見る人を圧倒します。しかし、桜の花は短期間しか咲かず、すぐに散ってしまいます。

この儚い美しさが、人生の一時的な瞬間や無常を象徴し、多くの人々の心を打ちます 。

- 季節の象徴

桜は春の到来を告げる象徴とされています。冬の寒さから解放され、新しい季節の始まりを告げる桜の花は、希望や再生の象徴ともなります。日本では、桜の開花予想がニュースで報じられ、全国的に注目されています 。

- 文化的・歴史的な意味

桜は日本文化に深く根ざしており、古くから詩歌や絵画、祭りなどに取り上げられてきました。特に花見(お花見)は、日本人にとって春の重要な行事で、桜の下で友人や家族と共に過ごすことで絆を深めます。

また桜は武士道精神とも結びついていて、戦国時代の武士たちはその儚さを己の生き様に重ね合わせていました 。

- 多様な種類と景観

桜には多くの種類があり、それぞれに異なる美しさがあります。代表的なソメイヨシノを始め、八重桜やしだれ桜など、さまざまな形状や色合いの桜が存在します。

日本には桜の名所が全国にあり、各地で異なる風景を楽しむことができます。たとえば、京都の清水寺や東京の目黒川沿いなどは、桜の名所として有名です 。

- 国際的な人気

桜は日本を象徴する花として、国際的にも高い人気を誇ります。アメリカのワシントンD.C.やイギリスのロンドンなどでも、桜の木が植えられており、多くの観光客がその美しさを楽しみに訪れます。

桜の花は国境を越えて、多くの人々に愛されています 。

参考文献

日本気象協会 – 桜の開花予想

文化庁 – 桜と日本文化

National Geographic – Cherry Blossoms

Japan Guide – Cherry Blossom Viewing

Smithsonian Magazine – The History of Cherry Blossoms

Washington Post – Cherry Blossoms in Washington D.C.

桜に関する3つのトリビア

桜の花粉は、興奮物質が含まれる

桜の花粉は、「エフェドリン」という物質が含まれていて、興奮を誘発します。また桜の甘い香りは不安感を取り除いて、回復する効果があるそうです。

花見は徳川吉宗が広めた

昔の花見は、上流階級による一部の人の楽しみでした。しかし、徳川吉宗が各地に桜を植えて、庶民の不満を解消するために花見を奨励したことから、習慣化されたと言われています。

葉桜は有毒物質を出している

桜の木の下は、雑草があまり生えていません。なぜだか知っていますか。その理由は、桜の葉には「クマリン」という毒を生成するからです。桜の葉の毒は、雨水により地面に落ちて、周辺に毒がまかれます。

また桜餅などの葉の香りは、クマリンの香りです。葉の中にあるクマリンの香りはそのままでは臭いません。塩漬けすることで、はじめて香りが出るようになります。

ソメイヨシノ

ソメイヨシノは、エドヒガン系の桜と日本固有種のオオシマザクラの雑種の交配で生まれた日本産の園芸品種。そのためソメイヨシノは、種子では増えません。日本各地にあるソメイヨシノは、人の手による接木で増やされてきました。

その寿命は60年ぐらいだと言われていますが、生育する環境によってはもっと長くなったり、短くなったりするそうです。接木で植えられてきた樹は、人の手をかけなければ、すぐに弱ってしまいます。

第二次世界大戦後に各地で植えられたソメイヨシノは、私たちの春を彩る役割を終え、その寿命をむかえようとしています。

京都:桜・満開の枝垂桜の名所

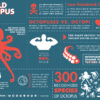

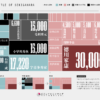

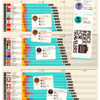

さくらの花びらの枚数から木の形状まで

インフォグラフィックから読み解く

インフォグラフィックはクリックすると拡大できます

参照元:http://japanlover.me/blog/sakura-forecast-2017-x-things-to-do-in-japan-this-spring/

桜の花びらの枚数

- 一般的な花びら:5枚

- 八重桜など:10~20枚

- 兼六園菊桜:100枚以上

桜の花の色

- ピンク

- 白

- 黄色

桜の2種類の新芽

桜の新芽は、2種類あります。色はグリーンのものあれば、オリーブ色もあります。

- 花を咲かせる花芽:丸みがある形状

- 葉になる葉芽:スリムな形状

桜の花が咲くタイミング

- 春:花芽が誕生して桜の花の開花

- 夏:緑の葉

- 秋:紅葉

- 冬:冬枯れ(冬木)

桜の木の樹形

- 円錐

- 柱状刑

- 枝垂形

- V字

- 杯形

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません