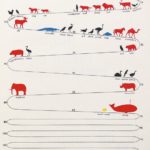

ゾウ1日分の糞から、新聞紙(A2)115枚の再生紙ができる

ゾウのふんから紙ができる!

動物園って独特のにおいがしますよね。あれは、様々な動物のエサや糞の臭いが混ざっているからです。そんな臭い糞ですが、世界中の多くの動物園でリサイクルされています。

堆肥(タイヒ)は、すでに多くの動物園で実施されています。また発酵させてメタンガス(バイオガス)を作ったり、ペレット化して燃料にする様々な方法があります。

ボーバル動物園(フランス)では、動物の糞から作ったバイオガスで園内の自家発電とガス供給を行っています。さらに余った電気を電力会社に売るまでになっています。

まだ実行できている動物園は多くはありませんが、ゾウが1日に食べる250Kgのエサから、1日50Kgの糞が排出され、そこから新聞紙(A2)の紙が115枚作り出されます。こんな試みが多くの動物園でできたらステキですね。

おまけにゾウに関するトリビアをご紹介します。意外と知られていないんですよね。あなたはいくつ知っていますか?

ゾウに関するト5つのトリビア

- ゾウの妊娠期間は22ヶ月(約2年)

- ゾウは泥や砂を浴びることで日焼け止めをしている

- 人間に利き手があるように、ゾウの牙にも右利きと左利きがある

- ゾウの鼻は10万本以上の筋肉で出来ている

※人間の体全体にある筋肉は650から840本 - ゾウは泳げる

再生紙に関するトリビア

・再生紙が一時期グレーがかっていたのは、インク除去(脱墨)の技術が未発達だったため。現在では技術が進み、ほとんど新品と変わらない白さの再生紙も多い。

・再生紙の歴史は意外と古く、世界で最初の再生紙は11世紀の日本で作られたとされる。当時の僧侶たちは古文書を再利用して「漉き返し紙」を作っていた。

・再生紙1トンを作ると、原料の木材を約20本も節約できると言われている。さらに水やエネルギーの使用量も新品紙より約3割ほど少なくて済む。

・紙は繊維(セルロース)を再利用して作られるが、繊維は再生するたびに短くなり、品質が落ちる。そのため、再生紙にはある程度「新しいパルプ」を混ぜる必要がある。

・日本は世界でも有数の紙リサイクル国で、回収率は80%を超える。特に段ボールは90%以上が再利用されている。

・コピー用紙などの「再生紙マーク(グリーンマーク)」は、古紙パルプ配合率が70%以上の製品につけられる環境認証マーク。

・再生紙を使うことはCO₂削減にもつながる。新しい木を伐採せずに済む分、森林が吸収できる二酸化炭素量を減らさずに維持できるからだ。

・実は「再生紙100%」よりも「再生紙+新パルプ混合」の方が印刷適性が高く、企業のオフィス用途ではこちらが好まれることも多い。

ゾウが糞をするシーン

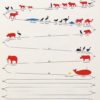

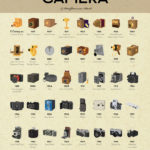

動物の糞から再生紙ができるまで

インフォグラフィックから読み解く

インフォグラフィックはクリックすると拡大できます

参照元:http://blog.ukara.co.jp/entry/2014/08/04/145009

ゾウの糞から再生紙ができるまでの流れ

- 収集

ゾウの糞を集める。 - 殺菌処理を行う

ゾウの糞から泥や葉っぱを落とし、抽出した繊維を約100度のお湯で4~6時間茹でてパルプ上にする。 - 分類する

パルプ上にしたゾウの糞から紙の材料となる繊維部分だけを抽出する。残りカスは肥料に。 - 紙となる材料と混ぜる

繊維部分だけを分類したゾウの糞を水に溶かし、非材木繊維(トウモロコシの茎、パイナップルの外殻、干し草、バナナの木の幹、桑の木の皮など季節により異なる)と混ぜる。 - 着色する

非毒性の食用着色料で色づけする。 - 漉く(スク:水に溶けた原料をすくってすの上に平らに敷き、干して紙を作る)

西暦105年に中国で発明されたこの方法は、その後大きな変化なし。

こんな動物たちの「ふん」からも紙を作ることができます

- ウシ

- ウマ

- ロバ

- ヘラジカ

- パンダ

- コアラ

- ヒツジ

- パイソン

- カンガルー

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません